为持续深入贯彻落实习近平总书记关于保护、传承大运河的重要指示及视察天津重要讲话精神,天津美术学院马克思主义学院联合各专业学院持续开展“运河过津”主题创作实践活动。在中国大运河申遗成功10周年之际,学校进一步深化“背包里的大思政课”实践教学模式,组织师生深入天津各区运河沿线开展新一轮实地调研与艺术创作,通过理论与实践相结合的方式,让师生在行走中感悟运河文化的深厚底蕴与时代价值。

5月28日,马克思主义学院教师李墨、崔兵与实验艺术学院师生前往北辰区北仓,探寻漕运文化的历史印记。崔兵老师以乾隆御诗《北仓》开篇,解读北仓作为漕粮仓储之地的历史渊源。李墨老师则剖析漕运如何塑造天津“五方杂处”的社会风貌,以及由此衍生的商贸繁荣与文化交融。师生们在北仓廒旧址驻足观察,从仓储遗址中感受运河对天津城市发展的深远影响。

6月13日,马克思主义学院教师刘晓佳、李士芹与造型艺术学院师生走进红桥区天子津渡遗址公园。刘晓佳老师以“天津卫”的军事建制为引,梳理天津从明代卫所到近代直辖市的演变历程,阐释“近代百年看天津”的历史逻辑。李士芹老师则聚焦“天子津渡”得名由来,带领学生回溯明成祖朱棣渡河南下的历史场景,并结合南运河漕运盛况,解读运河在政治、经济、文化中的枢纽作用。学生们在遗址碑刻前写生,用画笔勾勒历史与现实的交汇。

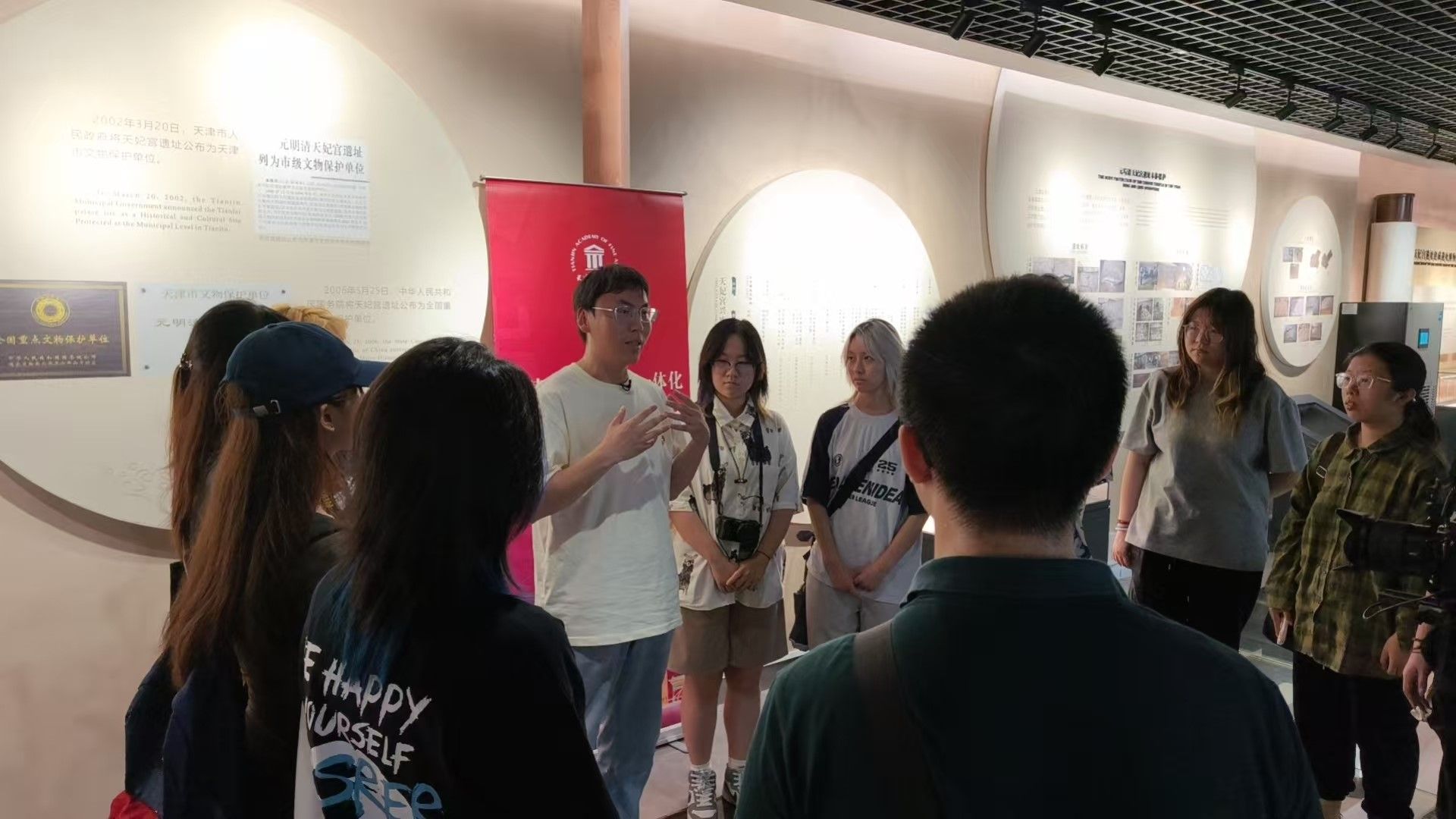

6月19日,马克思主义学院教师朱光强、王高朋与人工智能学院师生探访河东区大直沽。朱光强老师系统梳理了大直沽天妃灵慈宫的历史脉络,这里的庙会活动不仅承载着丰富的民俗传统,更推动了大直沽商业集市的形成与发展,为天津城市商业文明的奠基作出了历史性贡献。王高朋老师以“先有大直沽,后有天津卫”为主线,讲述元代海运与漕运如何催生天津最早的聚落,并介绍大直沽片区城市更新规划,展现历史遗产与现代发展的有机融合。师生们走访天妃宫遗址、直沽酿酒厂等地,感受“直沽文化”的生生不息。

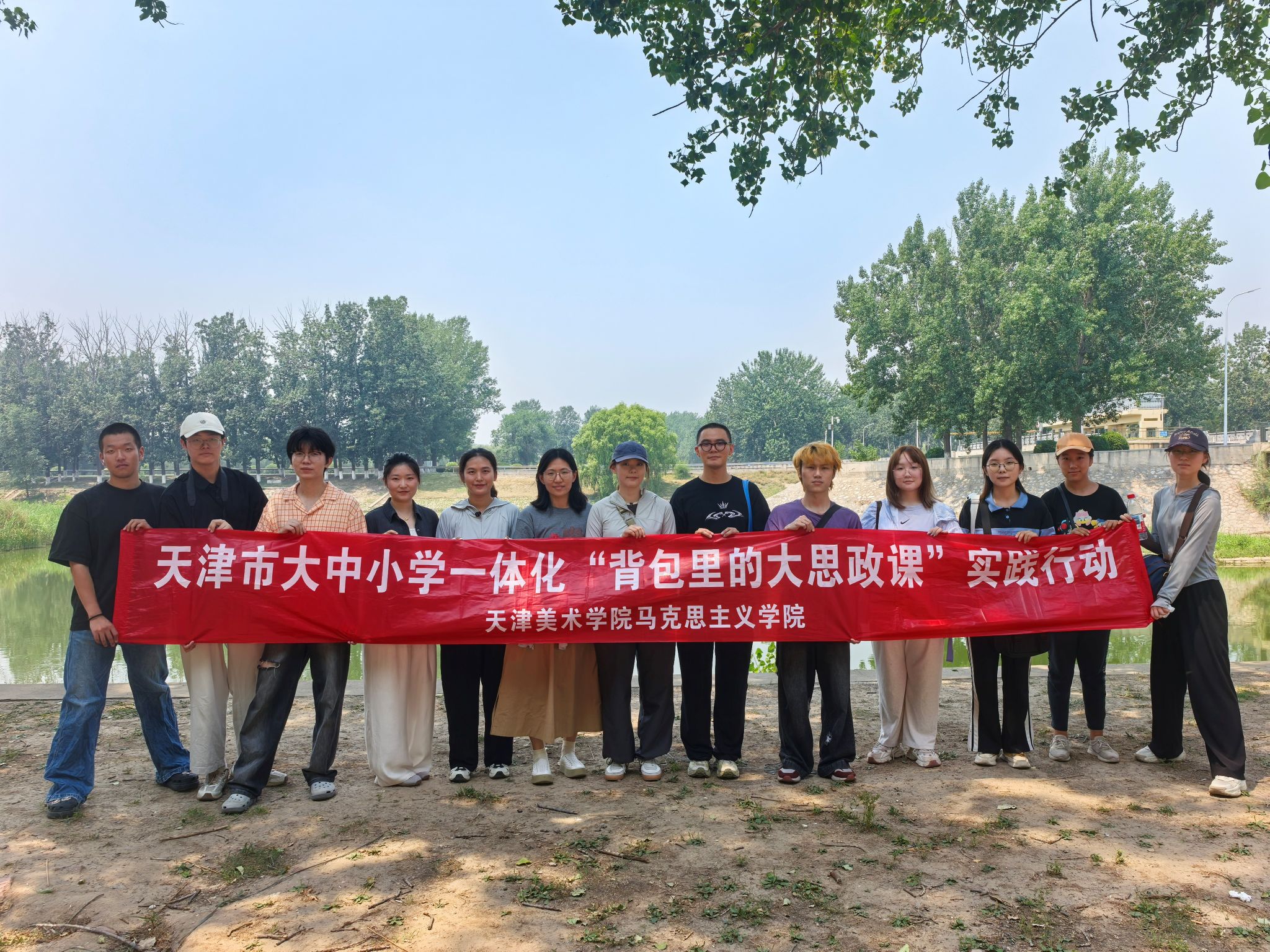

6月24日,马克思主义学院教师孙文慧、翟珣与影视与传媒艺术学院师生抵达武清区筐儿港水利枢纽。孙文慧老师以康熙、乾隆两代帝王治水故事为线索,剖析北运河水利工程中的历史智慧。翟珣老师则从“治水为民”的传统精神出发,将其与中国共产党“为人民服务”的宗旨相联系,阐释中华民族治水精神在新时代的延续与发展。师生们在闸桥边观摩清代石碑,从凿痕中读懂“武清精神”与伟大抗洪精神的深刻共鸣。

随着最后一站武清区筐儿港实践活动的圆满完成,本轮“运河过津”主题创作实践活动顺利落下帷幕。马克思主义学院通过创新“大思政课”实践教学模式,成功实现了思政教学与艺术专业的深度融合。师生们在实地走访中深化了对运河文化的理解,在艺术创作中展现了新时代青年的文化自信。马克思主义学院将以此次活动为契机,继续探索校地合作新路径,让大运河文化在艺术创作中焕发新的时代光彩,为培养德艺双馨的艺术人才作出更大贡献。